Immernoch im Jahre 1700 stehen der Amtskammerer Hans Märkl und der Bierbrauer Krieger vor Gericht, weil sie sich öffentlich gegenseitig als "

" bezeichnet hatten. Gemeinschaftlich hatten sie 1 1/2 Pfund Pfennige als Strafe zu tragen.

Seine Frau, die Agnes, steht ihrem Manne in ihrer Energie in nichts nach und muss - wir sind immer noch im Jahre 1700 - ein ganzes Pfund Pfennige bezahlen dafür, dass die "

" hatte. Diese wiederum, also Elisabeth Dürr, gab der Frau Krieger in gleicher Münze zurück, nannte sie eine "

", musste dafür jedoch nur 1/2 Pfund Pfennige als Strafe bezahlen, damals zwei Tagelöhne eines Handwerkers..

Zusammen mit dem Kötztinger Schuhmacher Andreas Zissler - siehe oben - stand Johann Krieger im Jahr drauf erneut wegen einer Rauferei vor Gericht...... und so gehts munter weiter.

Wir nähern uns zeitlich dem Spanischen Erbfolgekrieg und nun wird der kapitalkräftige Gastwirt und Brauer mit seiner zentralen Lage im Markt zum großen Kriegsgewinnler.

Der Spanische Erbfolgekrieg

1703, nach der Niederlage der bayerischen

Truppen und den nachfolgenden laufenden Einquartierungen der fremden Soldaten, wohnten die Herren Offiziere der österreichischen Armee mit ihrem

Gefolge im Anwesen des Johannes Krieger und ließen es sich gut gehen. Die Mannschaften und niederen Dienstgrade

wurden auf die anderen Bürgerhäuser in Kötzting verteilt. Auf Befehl der

siegreichen Armeen mussten die Kötztinger Bürger Tagesrationen an die fremden

Soldaten zahlen, in Geld bzw. Naturalien. Die Offiziere wurden außergewöhnlich

hoch entlohnt und gaben dieses Geld beim Krieger mit vollen Händen aus. Reichte die Summe nicht

und wollten sie es sich doch weiterhin noch gut gehen lassen, so ließen sie einfach

anschreiben und, nach Abzug der Truppen, präsentierte der Wirt, Krieger Johann,

die Rechnung beim Magistrat, und so tauchte der Betrag dann im märktischen

Rechnungsbuch als Ausgabe auf.

„Dem Husaern Obristleutnant sogenannt Basikar hat man als

er ander mahl nach dem Einfahl ins Schloss anhero kommen auf dessen begehren 3

Khöpf wein und 4 Köpf Salz reichen und der Hansen Krieger alhir fuer iedes Köpf

Wein 20 xr in allem bezahlen miessen.

So seint dem H:

Johannistag 3 Husaern Offizier in aller Eill under der Kürchenzeit ankomben und

die Einkher beim Krieger genomben, welche neben denen Knechten verzöhret 1

Gulden 51 Kreutzer“

|

Eine Kuriosität am Rande dieses Kriegszuges passierte am Heiligen Abend 1703

„Als an H: Abent 2 Compagn kayl: Husaern von Pöhamb heraus und das Nachtquartier zu Hovern, Perndorf und Aernpruckh genomben, Volgents aber nacher Passau marschiert, ist alhir bey dernacht, wie sonst an der H: Christnacht gebreuchig ain Schuss beschechen, von welchem sye vermaint es seye Bayr: Voelckher verhanden und zumahlen dann derentwillen die ganze Nacht hindurch 6 biss 8 Husaern Regnoscierung [Erkundingung] geritten, hat man ihnen uf begehrn an Pier und Prandtwein raichen miessen 54 Kreutzer“.

|

Mussten

Kontributionen gezahlt werden so traf das jeden Marktlehner

mit dem selben Betrag. Die Söldner und Häusler zahlten zwar weniger, aber

trotzdem musste jeder dasselbe zahlen, unabhängig von seiner sonstigen

Wirtschaftskraft. „Wie der

Comissarij Syess widerumben von Marckht zum 6 monathlichenWüntter Quartiers

Contingent 800 fl begehrt und solche bis uf 450 fl herunder gebetten worden hat

mann weillen under der Bürgerschaft nur 300 fl zusambbringen gewest zu

Umbgehung des angetrohten Arrests und Execution... den Yberrest von Herrn Pfleger alhir

entlehnt mit 150 fl“.

Beim

Pfleggericht wurde

also eine Anleihe aufgenommen, um die verlangten Gelder bezahlen zu können. Es

sollte damit verhindert werden, dass zur Erzwingung der Bezahlung zuerst der

Magistrat eingesperrt und dann auch noch die Bürger Einquartierungen hätten aushalten müssen. Die Sondersteuern

wurden nicht, so wie heutzutage zu vermuten, nach der Höhe des persönlichen

Einkommens erhoben, sondern die Marktlehen, Sölden und

Häuser waren

nicht nur eine rechtliche sondern auch eine steuerliche Größe. Alle

Marktlehner, ob bettelarm oder wohlhabend, hatten denselben Betrag zu zahlen. Für manche

Marktlehner waren diese Zeiten existenziell und sie kamen sprichwörtlich um

Haus und Hof, für andere war es eine gute Möglichkeit Geld zu verdienen. Sogar der Markt war gezwungen, Immobilien aus seinem Besitz verkaufen, um seine Schulden bezahlen zu können und bares Geld hatte zu der Zeit fast immer nur eine Person: Johann Krieger.

„die

unumbgängliche Notturfft hat erfordert Hannsen Krieger Bürger und Pierpreunen

alhir wegen der Bezahlung yber obige Einquartierung dem Markht weithers von

Camb zu repartierte 10 Man die Portiones die sogenannte 2 Lärenpecher und 2 Rabenweyer zuverkhauffen dahero beisambt dem Leykhauff

eingangen : 454 fl

Dieses Geld wurde dringend benötigt, denn:

Beim Abmarch der

Königl: Preussischen Truppen hat man denen alhir inquartiert gewest 75 muendt

portiones (=Tagesrationen)

vors Monath Apprill bezahllen mithin mehrmallen ain anlage einbringen muessen :

481 fl“

Das Geld für die an

Krieger verkauften Weiher hatte also nicht einmal dazu ausgereicht, um auch nur eine einzige der vielen

Kontributionszahlungen zu erfüllen.

Noch im Jahre 1703 hatte er einem seiner Billich-Verwandten einen sehr umfangreichen Grundbesitz abgekauft. Hans Georg Billich veräußerte den "von seiner Ahnfrau Maria Billichin, gewester Cammerin, an sich gebrachter Theill in 6 Äckern und 1 Wiese" um 130 Gulden.

Die Kötztinger

Bürger, so wie alle anderen in Bayern, wurden von den feindlichen

österreichischen Truppen mehrere Jahre lang vollständig ausgeplündert

und mussten anfangs sogar den fremden Soldaten noch helfen, den Markt gegen die

anrückenden bayerischen Soldaten verteidigungsfest zu machen.

|

„Auf Anschaffung der alhir in Quartier gelegenen Husaern haben in aller Eill alle Gässen mit Schrankpaumen und Bollisäten vermacht werden miessen, davon man 3 Zimmerleith bezahlt Und umb willen die Husaern alle Nacht bey St. Veith ein Wachtfeuer gebraucht hat man von Georg Finckhen 4 Fuether Prennholz von Wäzlholz hereinfuehren lassen und dem Fuhrlohn bezahlt und weillen das Holz zu obigen Wachtfeuer nit verklöckht, hat man notwendiger weis von Franzen Waldherr Holz erkhauffen miessen 45 kr“..

|

Auf dem heutigen

Marktplatz brannte, bei ansonsten völliger Dunkelheit, ein Lagerfeuer, das die

Kötztinger Bürger zu unterhalten hatten und beim Krieger ließen die Offiziere,

allerdings bei anderer Gelegenheit, anschreiben: „Zu Erhaltung guetten commando auch das die zu

Vorspann verschafft Pferdt wider zurueckgelassen werden mechten,hat man an

ienigen 130 fl Gelt so Herr Obristleutnant Millpeckh beim Hansen Krieger alhir

anstehent gelassen mit Verwilligung aines gesambten Rats und Ausschuss erlegt.“ Der Herr

Obristleutnant hatte also kräftig anschreiben lassen, damit man aber weiterhin

gut miteinander auskommen möge und vor allem damit die zum Vorspann verliehenen

Pferde auch ja wieder zurückgegeben werden würden, hat der Markt die Summe übernommen

– und die beim Krieger aufgelaufenen Summen bezahlt.

Überblickt man die

überlieferten Listen an Kontributionszahlungen in den Archiven, so ist es

schier unglaublich, was die Bürger Kötztings an Geldsummen haben aufbringen

können. Wohl durch Mobilisierung der letzten Geldreserven und Aufnahme immer

neuer Schulden bei den verschiedensten Geldgebern überstanden die Bürger auch

diese schwere Zeit, allerdings zumeist vollständig verarmt.

|

Die Familie Luckner kommt ins Spiel Am 17.8.1706 hatte Herr Samuel Luckner aus Cham die erst 16jährige Franziska Billich, Tochter aus der ersten Ehe der nunmehrigen Frau Agnes Krieger geheiratet.

Frau Krieger, vorher verheiratete Billich und nun eine geborene Mauerer aus Cham, hatte wohl andauernde und gute Verbindungen zurück in ihre Heimatstadt behalten und so zog Franzsikla Billich im Jahre 1706 nach Cham, bekam dort mit ihrem Mann insgesamt 8 Kinder, 6 Söhne und zwei Töchter. Der älteste der Söhne war Wolfgang Samuel Luckner, der spätere Kötztinger Kammerer. Der zweitjüngste der Söhne wurde auf den Namen Johann Niklas getauft. Aus ihm wurde später der berühmte Sohn Chams: Graf Luckner.

Dies alles liegt jedoch noch in der Zukunft, nur die Hochzeit und der Auszug der jungen Tochter ist hier zu diesem Zeitpunkt relevant.

Einschub Ende

|

Wie schon seine Vorgänger auf der Privatbrauerei, bekam auch er es mit der "Bierkontrolle" des Magistrats zu tun und wurde im Jahre 1704 kräftig bestraft, weil er "vor Michaeli wider die Gebuehr praunes Pier gesotten und solches ohne Saz ausgegeben" hatte. Er hatte also - im Gegensatz zu den öffentlich kontrolliertem Kommunbrauhaus - schon vor der erlaubten Startzeit (=Michaeli) begonnen Bier zu brauen und hatte dieses danach auch noch gleich verkauft, ohne die vorgesehenen Abgaben zu leisten. Und dies vor dem Hintergrund, dass die restlichen Gasthäuser Kötztings zu dem Zeitpunkt nur noch das alte und vermutlich ziemlich schale Bier in ihren Kellern lagern hatten.,

Doch zurück zu den schweren Zeiten für die Kötztinger Bürger.

In einer ganz anderen Situation befand sich Johann Krieger, wie oben bereits angeführt, war er kapitalkräftig, während seine Mitbürger Immobilien verkaufen mussten, um sich zu finanzieren. Im April 1706 konnte er einer seiner Stieftöchter 1221(!) Gulden an Heiratsgut auf einen Schlag ausbezahlen und als im August desselben Jahres seine zweite Stieftochter nach Cham heiratete wird sie sicherlich mit einem ähnlich hohen Betrag ausbezahlt worden sein.

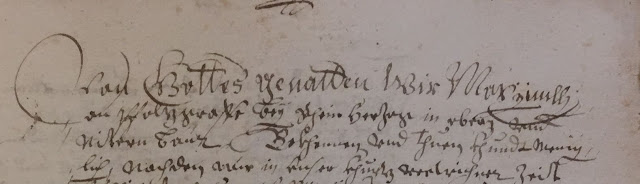

Die Liste der Grundstückskäufe ließe sich noch weiter fortsetzen. Wichtiger jedoch war seine Erwerbung vom 21.10.1710. Unter diesem Datum kaufte er um 537 Gulden den Gschwandhof zu seinem Besitz hinzu, einen der Kötztinger Urhöfe, rechtlich gesehen ein Marktlehen, was für ihn einen ganz besonderen Vorteil bot. Eine zusätzliche besondere Eigenschaft hatte der Gschwandhof zusätzlich, die ihn gegenüber allen anderen Anwesen Kötztings auszeichnete. Der Gschwandhof hatte zwei „Afterlehen“. Es gab also lehenpflichtige Vasallen zu diesem Hof. Es waren dies, zwei Bauernhöfe, deren Besitzer an den Eigentümer des Gschwandhofs Abgaben zu zahlen hatten. Es waren dies das Wirtshaus in Rappendorf und ein Hof am Auhof. Einen Monat nach dem Kauftermin bezahlte Johann Krieger die komplette Kaufsumme für den Gschwandhof auf einmal in bar.

|

| StA Landshut Markt Kötzting Briefprotokoll B5 Kopf der Verkaufsurkunde über den Gchwandhof über 537 1/2 Gulden von Martin Hofmann an Johann Krieger im Jahre 1710 |

Nun war er,

geschäftlich gesehen, in einer ganz neuen Situation. Durch den Besitz eines

Marktlehens und seiner Privatbrauerei hatte er nicht nur das Braurecht im

Kommunbrauhaus sondern konnte durch sein eigenes Brauhaus schalten und walten wie er wollte. Folgerichtig

stellte er den Antrag, sein privates Anwesen und den Gschwandhof zu einer

Einheit zusammenfassen zu dürfen. Bisher war es in Kötzting üblich gewesen,

dass brauende Bürger, die nicht nur das Braurecht ausübten sondern auch einen

Ausschank betrieben, sich gegenseitig mit Kellerlagerraum aushalfen.

Die Kötztinger

Bürger behaupteten im Prozess, dass sie früher manchmal sogar im Gschwandhofkeller - beim „Hofmann“ - Fässer einlagern hätten dürfen. Dies wäre nun nicht mehr möglich,

weil Johann Krieger in seinem eigenen Brauhaus einen Sud nach dem anderen

braue und anschließend das Bier im Gschwandhofkeller lagere. Alljährlich durfte

eigentlich erst ab Michaeli mit

dem Bierbrauen begonnen werden. Im Kommunbrauhaus, mit seiner kommunalen Aufsicht, musste

natürlich diese gesetzliche Regelung genauestens eingehalten werden. Anders beim

Kriegerbrauhaus. Dieser begann

regelmäßig - wofür er ja, siehe weiter oben, auch bereits seine Strafe hatte zahlen müssen, - so die Anklage seiner Gegner, 10 Tage früher mit dem Brauen und

konnte so, lange bevor die anderen Wirtshäuser Bier anbieten konnten, oder auch

zu manchen Zeiten wenn die Mitbürger aus Mangel an Rohstoffen das Brauen hatten einstellen mussten, immer ausreichend Bier zur Verfügung stellen und damit den

anderen das Geschäft verderben.

Dagegen liefen nun

alle anderen Marktlehner Sturm, bestanden auf dem alten Herkommen und meinten

„.... dass aber dieses (das Zusammenschließen von Gschwandhof mit seinem

Hauptanwesen) als das Hauptwerch dem Krieger nit anstehen oder gefallen

will, hat er destwillen unser der bräuenden Bürgerschaft Anbringen und

nottringliches Erindern [Klageschrift] nur vor ein lauther S.V.

Lügenwerch gehalten. Aber müssen ihme dieses als anseithen seiner schon

gewohneten Luftstraich auch darumb zu guet halten und vorbeygehen lassen,

seithemallen sich Krieger wegen seines Reichtums selbsten nicht mehr kennet und

nebenbey marktkundig ist, dass sein Kriegers wortt nit iedesmahllen ein

Evangelische Wahrheit seyen.“

Krieger meine wohl,

so sagten seine Gegner, er könne in Kötzting machen was er wolle. Vorwürfe genau dieser Art hatte es fast wortgleich schon vorher gegen die Billichs gegeben und wird es auch später gegen den Enkel Wolfgang Samuel Luckner gegen.

Die Mitbürger

Kriegers waren empört über seine Absichten, da sie ja schon Jahre zuvor

versucht hatten gegen seine Brauerei anzugehen. Den brauberechtigten Bürgern Kötztings war er schon früh ein

Dorn im Auge, da er auch an einige Wirthäuser in der Umgebung Bier lieferte und sie

zweifelten die Berechtigung dazu an, denn schließlich hatte der Markt Kötzting in seinen Freiheitsrechten den

alleinigen Bierverschleiß im weiten Umkreis zugestanden bekommen. Das Pfleggericht setzte einen Untersuchungstermin an und

Johann Krieger konnte ohne Probleme Zeugen aufbieten, die Bierlieferungen

seines Bräuhauses an Gastwirtschaften, vor allem im Zellertal und nach

Thenning, schon seit den Zeiten des „alten als jungen Billich“

bestätigen konnten.

Seine neue Absicht aber den Gschwandhof mit der Privatbrauerei zu

verbinden brachte nun buchstäblich das Fass zum Überlaufen.

- Die Einnahmen beim Kommunbrauhaus, die

zur Hälfte der Marktkammer zuflossen, seien von 775 Gulden auf nur noch

410 Gulden in den Jahren 1708 bis 1714 zurückgegangen.

- Krieger sollte im Gschwandhof, wenn er

schon noch mehr brauen wollte, nur das Bier einlagern dürfen, dass er im

Kommunbrauhaus auch selbst hatte brauen lassen, und dafür auch die

entsprechenden Gebühren, „die Composition dafür abzuführen, dessen sich

Krieger in sein Herz hinein schämen sollte, dass er als ein vorher

wohlhabender Mann... versucht die Bürde auf uns zu schieben. Volglich uns

hiermit gar zu ruinieren suechet. Dieses schmerzte die Bürger und so

rechneten sie ihm vor, dass doch noch bewusst ist, dass er vor dem

Krieg, nit allein von denen Gotteshäusern, sondern auch von anderen Orthen

Gelt entlehnen müssen. Seithero aber 2 Töchter ausgeheiratet und ieder

1000 fl bezahlt, ohne was der Sohn beim Studium gecostet. Die

Marktlehner meinten, dass er 4000 fl hineingehauset habe.... sonderbar

wegen der gehaltenen Hauptquartier. Während alle anderen Bürger mit

Brandenburgischen Soldaten belegt waren, hätte er Krieger

gar nicht genug braunes Pier sieden und Pranntwein prennen können.“

- Darüber hinaus hätte er aus einem

Nebengebäude, das Mitte des 17. Jahrhunderts zum Gebäudekomplex hinzugekauft worden war, „ein anseheliches Pallasst erpauth“. Und

die Mitbürger sahen voraus, dass dies nicht nur für das Hauptquartier

nötig war, „sondern er hat es also erpauth, dass er mehrer Gäst bey

seiner Würtschafft sezen: auch er Krieger hinein eine Acomodet: und

Schlafkammer haben khönne.“ Obwohl auf diesem Haus keinerlei

Gerechtigkeiten Herkommens waren, wolle er alle Hochzeiten und alle Feiern

an sich ziehen und die Gemeinschaft der Bürger schädigen, obwohl die

Marktlehner immer schon diese Feiern im Wechsel ausrichten konnten.

Bei all den

Schwierigkeiten, die die brauberechtigten Bürger mit Johann Krieger hatten, so

würden sich diese noch vergrößern, wenn die Rechte des Gschwandhofes als

Marktlehen auch auf die Bräustätte übertragen werden durften, was sie, „sambentlich

preuente Bürgerschafft zu Kötzting, untertänigst“ zu untersagen erbäten.

Es war aber so, wie im heutigen Leben auch manchmal, Krieger war zu mächtig und konnte viele seiner "Rechte" als herkömmlich belegen UND das grundsätzliche Recht eines Marktlehners, das er ja nun durch den Erwerb des Gschwandhofes belegen konnten, konnten und wollten i9hm auch die anderen Marktlehner natürlich schlecht abstreiten.

|

Der große Marktbrand von 1717Kötzting litt noch immer unten den Nachwirkungen des Spanischen Erbfolgekriegs als es am 25.9.1717 zu einem verheerenden Marktbrand kam, der - ähnlich wie 1867 - eine komplette Seite des Marktes in Schutt und Asche legte. Aber was passierte dabei....... fast der ganze Markt war betroffen, nur nicht die Anwesen in der heutigen Herrenstraße und so konnte die Familie Krieger munter weiterwirtschaften, während die Kötztinger Bürger mit dem zähen Wiederaufbau beschäftigt waren.

Pater Gregor schrieb vom Pfarrhofaus an seinem Abt im Kloster Rott “... als am itzt verflossenen Sambstag (25.09.1717) dem 25. abens umb 8 Uhr zu nachts ist bey Herrn Riederer durch Unvorsichtigkeit und Nachlässigkeit Feuer im Stadl auskommen, welcher gleich dergestalt ueberhand genommen, das in einer halbe Stund der grosse Tractus bis zum Tirrigl Haus hinauf und hinab bis zu dem Spitall vom Schmidtstaller in voelligen Brand geraten und alles in Grund und Poden zusammenverprennen sambt allen Städeln Getraidt, Heu und Grainedt. Wir haben uns nicht anders eingebildts als der ganze Marckht der Pfarrhof sambt dem Traidtstadl verbrinnen wuerdt“. Da Pater Gregor die Feuerwalze auch auf die Kirche und den Pfarrhof zurasen sah, ließ er das Gebäude räumen und alle Möbel in den Keller bringen, er selber aber „ist mit dem hochwürdigsten Gut dem entsetzlichen Feuer entgegengestanden. Da hat sich der Wind gewendet und den heruntern Thail gegen uns nit angegriffen.“ Drei Tage lang hatte das Feuer gewütet, „21 Häuser und Marktlehen, und zwar die besten, sind abgeprunnen.“ Aus heutiger Sicht ist die ganze Häuserzeile der aufwärts gesehen linken Markstraßenseite in Grund und Boden verbrannt worden, vom Kaufhaus Wanninger bis zu Tabak Liebl.(Marktstraße 9) Bevor das Feuer auch den unteren Markt und die Herrenstraße zerstören konnte, drehte der Wind, wie oben berichtet. In weniger als 100 Jahren war Kötzting mehrmals zerstört, längere Zeit über besetzt und auch ausgeplündert worden, und immer waren diese Krisenzeiten für die Besitzer dieses Anwesens entweder wirtschaftlich von Vorteil oder sie waren zumindest nicht so belastend wie für ihre Mitbürger.

|

Gegen Ende seines

Lebens hatte Krieger Johann, noch als Kammerer, für sein und seiner Ehefrau

Seelenheil die Kapelle im

oberen Friedhof bauen lassen und vermachte als „ewigen“ Jahrtag den

Ertrag zweier Wiesen der Pfarrkirche Kötzting.

|

Stadtarchiv Bad Kötzting AA IX-3 Anbau eines Leichenschauhauses an die Friedhofskapelle. Der linke Teil des Gebäudes war die von den Kriegerschen Eheleuten gestiftete Seelenkapelle, die dem Marktbrand von 1867 zum Opfer fiel, der rechte war ein Anbau aus dem ersten Drittel des 19. Jahrhunderts zum Zwecke der verpflichtend eingeführten Leichenbeschau..

|

Im Einzelnen verfügten die Beiden: "Ich, Johann

Krieger Pierpräu und zur Zeit Kammerer alhier zu Kötzting und mit Ihme ich

Agnes dessen Eheconsortin haben hernach

folgende Disposition abgeschlossen": Jedes Monat soll

eine Seelenmesse in

dem „von uns erbauthen obern Seelhaus“ gelesen werden. Diese „ewigen“

Messen wurden finanziert durch eine, auch den Nachbesitzer bindende, dauernde

Hypothek von 200 fl auf die Marktmühlwiese und

den Hammeracker. Diese Hypothek sollte jährlich mit 15

Gulden verzinsen werden. Am 7. Juni 1727

verstarb dann in Kötzting der ehemalige Kammerer, Braumeister und Hopfenhändler Johann Krieger.

|

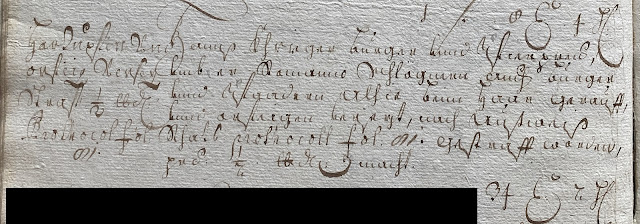

PfA Kötzting Band 18 Seite 37

"Am 7. wurde der Bürger und ehemalige Kammerer Johannes Krieger in Kötzting begraben." |

Drei Jahre später,

am 30.06.1730, starb in Cham der dortige Kammerer Samuel Luckner, der Vater unseres Wolfgang Samuel Luckners, im

Alter von 47 Jahren.

Bis dahin hatte Agnes Krieger den Betrieb alleine weitergeführt. Nun zog ihre Tochter, die Witwe Samuel Luckners, mit den vielen Kindern in ihren Heimatort nach Kötzting, zur Großmutter der

Kinder. Franziska Luckner heiratete in Kötzting zwar noch ein zweites Mal, nämlich 1732 Franz Alexander

Wissmann aus

Donaustauf, der aber außer zur Sicherstellung seines

eingebrachten Heiratsguts keinen darüber hinausführenden Besitzanteil am

Anwesen erhielt. In den Kötztinger Rechnungsbüchern steht unter ihrem Namen ein

ganz besonderer, einmaliger Eintrag. Als sie 1731 nach

Kötzting gezogen war und den Grundbesitz übertragen bekommen hatte, erwarb sie - als Frau - das Kötztinger Bürgerrecht und bezahlte dafür die ungewöhnlich hohe Summe von 19 Gulden. Dies

ist deshalb so außergewöhnlich, weil mir sonst kein einziger Fall bekannt ist, dass

in Kötzting einer Frau das Bürgerrecht verkauft und ausgesprochen worden ist.

|

| StA Kötzting Marktrechnung von 1731 |

"Weyl Herrn Samuel Luckhner gewesten Cammerers zu Chamb seel hinterlassenen Wittib, Frauen Maria Franzsika Lucknerin von hier gebürttig, ist das Burgerrecht verlichen: und von derselben desstwegen Inhalt Rhats Prothocolls fol 7 erlegt worden 19 fl."

Doch nun weiter im Zeitablauf, am 12. November 1732 heiratete, wie oben bereits angeführt, die Gastgeberin und Witwe Maria Franziska Luckner, die Mutter unseres Samuel, ihren zweiten Ehemann, Herrn Franz Alexander Wissmann aus Forstmühle, Sohn des Jägers Johann Georg und seiner Frau Eva. Die damaligen Trauzeugen waren der Chamer Kammerer und der Chamer Zuckerbäcker Siber. Das Paar übernahm neben dem Kötztinger Gebäudekomplex auch den anderen Besitz, wie z.B. die Sölde und Taverne in Chamerau von der verwitweten Hopfenlieferantin Agnes Krieger. Diese Ehe sollte aber nicht lange dauern, denn am 14.02.1736 bereits verstarb die Wirtin Maria Franziska Wissmann in Kötzting, noch vor ihrer Mutter Agnes. Wolfgang Samuel Luckner, der Sohn - bzw. Enkel der Agnes Krieger - war nun 21 Jahre alt und konnte die Besitznachfolge seiner Mutter antreten.

|

Die Besitzverhältnisse Als Johann Krieger Mitte der 90er Jahre die Witwe Agnes Billich heiratete, hatte er lt Heiratsvertrag versprochen 1500 Gulden als Heiratsgut mit in die Ehe einzubringen. Erst am 2. Dezember 1713 ließ seine Frau Agnes ihm eine Quittung ausstellen, dass er sein Heiratsgut auch wirklich bezahlt hatte. Bis dahin wurden wohl alle finanziellen Mittel ge- und benutzt, umden Grundbesitz zu erweitern. Da der Heiratsvertrag der Krieger´schen Eheleute nicht mehr existiert - nur die ausgestellte Quittung nimmt Bezug auf einen solchen - , bei der späteren Besitzübertragung, an Samuel Luckner aber eine Vermögenssumme von 9000 fl errechnet wurde, so wird Herr Krieger mit seinem eingebrachten Heiratsgut wohl nur eingeschränkte Besitzrechte am Anwesen gehabt haben, aber eben uneingeschränkte Nutzungsrechte, und diese hat er, geschäftstüchtig wie er wohl war, bei passenden und passend gemachten Gelegenheiten, reichlich ausgenutzt.

|

Nun also Wolfgang Samuel Luckner, eine schillernde Person, die viele Charaktereigenschaften - gute wir schlechte - in sich vereinigte und ein echter Abkömmling der vielen Generationen Billich war.

Da es für ihn bereits einen eigenen umfangreichen Beitrag im Rahmen unserer Schilderaktion gibt, verweise ich hier nur auf den Link zu dieser Einzeldokumentation.

Auch andere Teilaspekte seines Wirkens sind bereits Thema eines Blogs geworden.

Der Kampf um die Reitensteiner Anteile

Der Bau der Herrensäge - Teil des Beitrags über den Lindnerbräu

Eine unbekannte Grablege Teil eins und Teil zwei

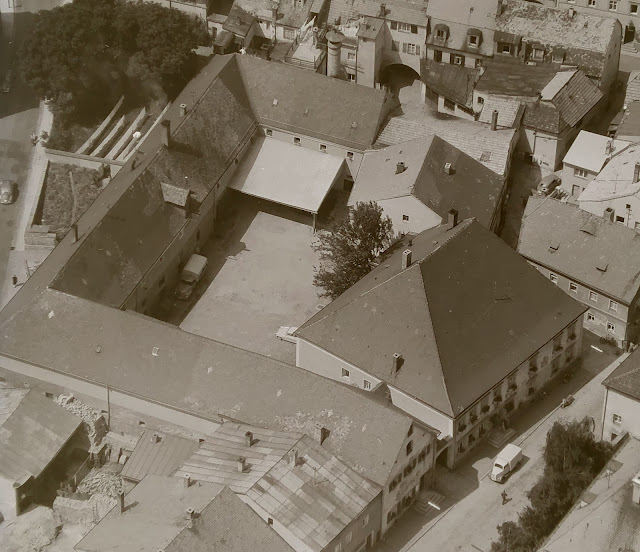

Einer der ganz besonderen Streitfälle, die Wolfgang Samuel Luckner geführt hatte, ist der mit dem Kötztinger Prior Mack und in den Streitakten befindet sich auch eine Grundrissskizze des Lucknerschen Gebäudekomplexes.

|

| StA Landshut Rep 97e fasc. 793 |

In dem oben verlinkten Beitrag über Samuel Luckner sind viele seiner Leistungen aufgeführt. Es wird aber auch sein Prozessgebaren erwähnt. Vor allem sein Prozess gegen seinen Schwiegersohn, dem er seinen Besitz übergeben hatte, ist im Zusammenhang mit dem Anwesen interessant.

Im Jahre 1774 hatte Samuel Luckner sein Hauptanwesen in der Herrenstraße und all die Nebengebäude in der heutigen Holzapfelstraße an seine Tochter Maria Franziska und deren Ehemann Michael Poschinger übergeben. Der Gschwandhof - und seinen Hopfenhandel - hatte er für sich behalten. Dieses war auch wichtig, da er sonst seinen Status als Kötztinger Bürger verloren hätte. So konnte er auch noch 16 Jahre lang als Mitglied des Inneren Rates als Amtskammerer verbleiben und die Geschicke Kötztings nach seinem Willen beeinflussen. Weil er mit einigen Entscheidungen seiner erwachsenen Kinder - er hatte insgesamt 22 Kinder von drei Ehefrauen, von denen aber nur wenige das Kleinkindalter überlebten - nicht einverstanden war übergab er, um sie nicht groß auszahlen zu müssen, seinen Besitz weit, weit unter Wert an seinen Schwiegersohn, mit dem er sich schon wenige Tage nach der Übergabe überwarf und prozessierte. Für 7000 Gulden an Heiratsgut erhielt der junge Glashüttensohn einen Besitz im Werte von mehr als 43000 Gulden.

Michael Poschinger und Maria Franziska Luckner

Am 6. Mai 1774 heiratete der aus Drachslsried und Wettzell (Der Vater besaß die Hofmarken Drachselsried und Wettzell) stammende Michael Poschinger die Maria Franziska Luckner. |

| PfA Kötzting Band 14 Seite 201 |

Am 6. Mai schlossen den Bund der Ehe der noble und ansehnliche Herr Johann Michael Poschinger, ehelicher Sohn des ebenfalls ehrenwerten (nobilis weist auf einen Adelstitel hin) und ansehnlichen Herrn Johann Michael Poschinger, sitzend in Drachselsried und Wettzell und dessen Frau Anna Maria, die beide noch am Leben waren, mit der mädchenhaften Jungfrau Maria Franziska, eheliche Tochter des angesehenen Wolfgang Samuel Luckner, Ratsmitglied, Hopfenhändlers, Kammerers und Brauers aus diesem Ort und seiner Ehefrau Maria Magdalena - ebenfalls beide noch am Leben-. Die Trauzeugen waren Herr Josef Luckner, Bürger und Braumeister in Cham und Ullrich Anton Schöllinger, Bürger und Färber in Kötzting.

Die Trauung vollzog - nach erfolgter Erlaubnis durch den Kötztinger Pater Prior - Herr Ignaz Poschinger der Bruder des Brautvaters und ein Weltpriester.

Amüsant ist in diesem Zusammenhang ist eine zeitgenössische Hinzufügung im Heiratsvertrag. Nach dem Vertrag der Besitzübergabe an die Tochter wurde ein eigener Heiratsvertrag abgeschlossen und eine fremde Hand hat nachträglich noch das Adjektiv "tugendsam" beim Bräutigam dreifach unterstrichen.

|

| StA Landshut Markt Kötzting B 36 von 1774 Heiratsvertrag über 7000 Gulden. |

Von Samuel Luckner selber kennen wir die genaue Dauer, wie lange der Friede im Hauses gehalten hatte: ganze 9 Tage ging es gut, dann verließ er das Haus unter Zurücklassung seines Hutes.

Luckner sprach in seiner Klageschrift von

des "bey meiner den 9ten Tage nach seiner Hochzeit unlaugbar beschechenen

Ausschaffung". Michael Poschinger hatte also seinen Schwiegervater aus dem Hause geworfen und dieser musste nun in eine Baustelle auf dem Gschwandhof einziehen, den er offensichtlich in Ruhe für sich hatte herrichten lassen wollen.

Drei Kinder bekam das junge Paar, von denen nur das zweite, Maria Theresia Walburga überleben sollte. Das dritte Kind starb ohne getauft zu werden und nahm die junge Mutter mit ins Grab.

Das Sterbedatum war der 8.1.1778. Die eh schon gespannten,

Beziehungen zwischen Schwiegervater und Schwiegersohn eskalierten danach als Luckner das an seine Tochter übergebene Vermögen nach deren frühem Tod für seine einzige Enkelin sichern

wollte.

In einem Protokoll, dass die

Ursachen der Erbstreitigkeiten aufschlüsseln sollte, heißt es bei ihr, sie

lebte nicht gar 4 Jahr in der Ehe und ginge dem 6. Jenner 1778 in denen Kündts

Nöten samt dem Künd erpärmlichen auf. Im Rahmen der Vormundschaftsverhandlungen für das einzige Kind Maria

Theresa stellte sich heraus, dass Poschinger überhaupt keine

Anstalten machte, das Heiratsgut seiner verstorbenen Frau für seine Tochter zu

sichern, wie es eigentlich seine Pflicht gewesen wäre. Also begannen nun die Mühlen der Gerichte zu mahlen. Es folgten jahrelange Prozesse und Streitigkeiten zwischen Luckner und Poschinger. Nun

rächte es sich, dass Luckner das große Anwesen, seinen anderen beiden Kindern

Sebastian und Walburga zum Trotz, so billig hergegeben, ja fast verschenkt

hatte. Poschinger bekam

für sein eingebrachtes Heiratsgut von 7000 Gulden den Riesenbesitz Luckners,

den dieser nun nachträglich auf über 43000 Gulden schätzte, ein Schnäppchen

sozusagen. Es war ein von Luckner absichtlich falsch eingesetzter Vorzugspreis. Formal hätte

Poschinger seiner noch lebenden Tochter, Luckners Enkelin also, nur die 6891

Gulden, welche die Wertangabe bei der Verbriefung ausgemacht hatten, vertraglich

sicherstellen müssen, der Rest hätte ihm gehört.

Luckner aber ging

dagegen an und stellte nun auch nach außen hin zusammen, welchen Wert das

übergebene Objekt in Wirklichkeit gehabt hatte. Er begann dann auch einen

Gerichtsstreit um offene Rechnungen aus dem gemeinsam betriebenen Hopfenhandel

und um immer noch offen stehende Restsummen aus der Übergabe. Diese Streitigkeiten wurden ab 1778 vor Gericht ausgetragen und zogen

sich jahrelang hin. Die große Schwierigkeit der gegenseitigen Beweisführung lag

darin, dass in den ersten Jahren nach der Übergabe anscheinend noch viele

Geschäfte gemeinsam durchgeführt wurden bzw. Luckner Geschäfte machte und auf

Poschingers Pferde und Fuhrwerke zurückgegriffen hatte, die er ja eigentlich auch mit

übergeben hatte. Trotz des Rauswurfs Luckners hatten die beiden in den Jahren,

als Luckners Tochter noch lebte, wohl zunächst zu einem geschäftsmäßigen Miteinander

zurückgefunden.

Jetzt aber war Poschinger in der misslichen Lage, dass er als

vielbeschäftigter Mann, anders als sein Schwiegervater, weder die Zeit noch die

Lust hatte, auf all die vielen Klageschriften, und das auch noch fristgerecht,

zu antworten. In einem Fall ließ er ein Schriftstück ganze 9 Monate

unbeantwortet bei sich liegen und gab dann dasselbe dem Marktdiener Ander

Zadtler einfach wieder zurück mit der Aussage: er

näme keinen schriftlichen Prozess an, und brauche also diesen Schriftsatz nicht.

Poschinger kam nun allerdings von zwei Seiten in die Enge, da die

gesetzlichen Vorschriften für verwaiste Kinder, damals noch mehr als heute,

sehr genau waren. So war es auch zwingend vorgeschrieben, dass amtlicherseits

Vormünder gestellt wurden. Der Magistrat - Luckner war Amtskammerer - forderte eine gesetzlich vorgeschriebene Aufstellung des

Muttergutes, die dem Kind dann vertraglich gesichert werden musste. Zu Luckners Leidwesen hatte er aber selber eben dieses Muttergut, seinen anderen Kindern zum

Fleiß, so niedrig bewertet, um diesen ja nichts abgeben zu müssen. Es war also keine leichte Aufgabe, weder für Luckner noch für den Witwer

Poschinger. Das Ganze war nur insofern etwas vereinfacht, weil Poschinger im

Moment keinerlei Anstalten machte, sich

wieder zu verheiraten, das überlebende Mädchen also auf jedem Fall die

Alleinerbin wäre.

Um das ganze nicht zu einfach werden zu lassen, wiederverheiratete sich Samuel Luckner zum dritten Male und seine anderen Kinder befürchteten - er hatte eine sehr junge Rodingerin geheiratet und es war zu vermuten, dass er noch weitere Kinder bekommen würde - dass ihr mögliches Resterbe nun noch weiter vermindert werden könnte. Nachdem Poschinger zuerst ja gar nicht auf die Amtsschreiben reagiert

und Fristen einfach ignoriert hatte,

raffte er sich nun in der neuen Gemengelage doch zu einer ersten Antwort auf und stellte

seinerseits Gegenforderungen gegen seinen Schwiegervater auf.

Luckner war zuerst einmal empört darüber, dass dieses Schriftstück

angesichts der vielen Fristversäumnisse überhaupt angenommen worden war und

meinte, sein Schwiegersohn hätte manche der Erwiderungspunkte in Traume sich

vorgebildet.

Nachdem Luckner ja das Haus des Schwiegersohns Hals über Kopf hatte

verlassen und den Gschwandhof selber hatte renovieren müssen - was nach

Übergabevertrag ja die Aufgabe Poschingers gewesen wäre - listete Luckner nun alle Umbaumaßnahmen am

Gschwandhof auf und forderte sein zurückgelassenes Mobiliar ein. Luckner schrieb weiter, dass er die 600 Gulden Baukosten am Gschwandhof

in der Vergangenheit, mithilfe des Magistrats, seinem Schwiegersohn bereits

abgetrotzt habe. Ansonsten stellte er seinem Schwiegersohn kein sehr gutes Zeugnis in

Hinsicht auf dessen Wirtschaftsführung aus:

Er wünschte sich vom Magistrat eine Abweisung der unstichhaltigen

Schrift- und Rechnungsgedichte seines Schwiegersohns, der Marktrat sollte

vielmehr ihn, den Schwiegersohn, gehorsamist bitten, dass er sich einer

besseren Hauswürthschaft um so mehrer befleissen solle, und den Saufaus auf die

Seiten setzen solle.

Bei Poschinger hätten

- bis auf die Zunft der Zimmerleute alle anderen Zünfte das

Haus verlassen

- er würde daher nur noch die Hälfte Bier sieden würde.

- er würde nicht gegen das Wirtshaus in

Haus protestieren

- dasselbe galt auch für das neue

Wirtshaus des Försters in Chamerau

- die Gebühren seiner zwei Afterlehen, auch die Todfallreichung eines der

beiden, hätte er nicht eingefordert.

Er stellte ihm damit ein miserables Zeugnis aus und schloss, dass er

sich im Namen seiner Enkelin, als seines Notherben gezwungen sah, auf das

feierlichste zu protestieren. Schlussendlich aber stand bei einigen Streitpunkten, für die beide keine

Zeugen benennen konnten, nur noch Aussage gegen Aussage gegenüber. Beide

erzwangen vom jeweils anderen eine Aussage unter Eid, und ein jeder der Beiden

machte einen schriftlichen Vorschlag, was der andere zu beeiden hätte.

Michael Poschinger kam offensichtlich sehr unter Druck und versuchte

seinen Bruder zur Vermittlung einzuschalten. Diesen bezeichnet Luckner in

seinem abschließenden Schreiben, fast verächtlich nur als den Herrn Bruder

Weltpriester, welcher zusammen mit dem Kötztinger

Prokurator sich zur Vermittlung in seinem Haus einfand. Die Zusagen, die aufgrund dieser Vermittlung vereinbart worden waren,

hielt Johann Michael Poschinger aber

offensichtlich nicht ein, denn Luckner urteilte „er fände wahrhaft, dass es seinem

Schwiegersohn an einer standhaften Denkhartt nur zu sehr fehle“.

Gleichzeitig gestand er zu, dass die Streitigkeiten teilweise durchaus aus

unterschiedlichen Beurteilungen herrühren könnten und aufgrund der

verschiedenen vereidigten Aussagen kam er - Luckner - zu dem Schluss, dass sein

Schwiegersohn es entweder nicht besser wüsste oder sich nicht erinnern könnte

und schließt mit einer bemerkenswert altersweisen Schlusserklärung:

„Er, als ein alter Mann, der Gott zum Danke sein Brot hat, seine Kinder

bis auf einen Sohn verheiratet und versorgt hat, und mit einem Fuß schon am

Grabe steht, hat er sich entschlossen, ohne auch nur einen Gedanken an einen

unsicheren Eid zu verschwenden, auf alle seine Forderungen zu verzichten und

verlässt sich auf das gute Herz seines Schwiegersohnes, wozu ihn der

hochwürdige Herr Bruder überredet hätte“.

Luckner zog also sämtliche Klagen, gleich ob mündlich oder schriftlich,

zurück. Sein Ziel war es nun nur noch endlich Ruhe zu haben, „ein welches

eine Hauptsach ist“.. Diese Ruhe wünschte er seinem Herrn Schwiegersohn und

sich selbst in seinen besten Tagen, nebst aller freundschaftlichen Pflegung. Samuel

Luckner ist also der vielen Prozesse müde geworden und wollte wohl endlich

wieder freundschaftlichen Umgang mit dem Rest seiner Kötztinger Familie. Am 12.12.1791 wurde

der Vergleich zwischen den Beiden geschlossen und der Magistrat bat

sogleich die Regierung in Straubing um die Rücksendung aller Akten, der Deckel

sollte möglichst schnell geschlossen werden. Straubing ratifizierte wohl sehr

gerne den Vergleich und schickte die Akten und die Rechnung.

Der wahre

Hintergrund seines nachgiebigen Verhaltens lag aber wohl in einer neuen

familiären Entwicklung. Poschinger Johann Michael hatte eingewilligt, sein

Vermögen an seine Tochter zu übergeben. Damit hatte Luckner sein Ziel erreicht,

seine Enkelin war im vollständigen Besitz seines erarbeiteten Vermögens, und

nun konnte auch er nachgiebig sein.

Maria Theresia Poschinger

Am 13.10.1791, vier Tage nach ihrem 16. Geburtstag, erhielt das junge Mädchen Maria Theresia Poschinger den Riesenbesitz ihres Großvaters übereignet.

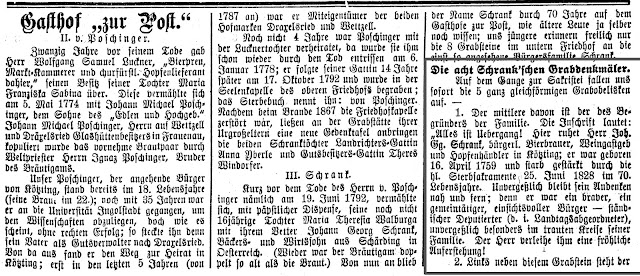

Georg Schrank und Maria Theresa Poschinger

Ein halbes Jahr später, am 19.6.1792 heiratete sie den aus Sicharting in Österreich stammenden Braumeister von Drachselsried Georg Schrank, der sich mit 50 Gulden anschließend auch das Kötztinger Bürgerrecht sichern konnte. Wolfgang Samuel Luckner, der Großvater, der so viel für die Rechte des Mädchen gekämpft hatte, starb am 11.8.1794.

|

| Epitaph Samuel Luckners in der Kötztinger St. Anna Kapelle |

Schon im Jahre 1801 wird der Bürger und Bierbrauer Georg Schrank als Vizekammerer bezeichnet, ist also im Kötztinger Machtzentrum angekommen.

Die Kötztinger Bürger wünschen sich neue Zeiten. Das kgl. Landgericht ist aber -1807 - noch nicht bereit bzw. befugt, die herkömmlichen Regeln aufzuweichen, wie die des Verbots des Alleinehütens.

Georg Schrank klagt bei der Regierung und bringt vor: "Im verflossenen Monat August haben wir nach beendigter Ernte unsere eigenthuemlichen Stoppelfelder beweidet und jeder hat seiner Herde einen Hirten beigegeben, ohne dass wegen irgendeiner dadurch verursachten Beschaedigung nur die geingste Beschwerde gefuergt worden war, wurden wir von dem königlichen Landgericht vorgerufen und das Alleinehueten, wie es hieß als den bestehenden allerhöchsten Verordnungen zuwider schärfstens geahndet." Es war damals also noch verboten, seine eigene Tieren auf seinem eigenen Grund und Boden weiden zu lassen. Nach der erfolgten Ernte, die natürlich dem Grundbesitzer gehörte, waren die abgeernteten Flächen Teile der Almende, gehörten also der Allgemeinheit, und wurden gemeinschaftlich beweidet.

|

Maria Theresa und Georg Schrank hatten miteinander eine Vielzahl von Kindern: 1) Georg * 16.05.1797 + 16.05.1797

2) Kind * 24.08.1798 + 24.08.1798

3) Theresia * 15.11.1799 + 1833 ledig

4) Kind * 11.02.1801 + 11.02.1801

5) Ignatz * 29.01.1803 + 03.09.1870 der Gutsnachfolger

6) Anna Katharina * 27.07.1804 + 17.03.1805

7) Georg Benedikt * 05.10.1805 + 18.10.1810

8) Johann Georg * 16.11.1806 + 12.03.1807

9) Kind * 05.12.1807 + 05.12.1807

10) Joseph * 16.02.1810 + 29.03.1810

11) Johann Michael * 16.07.1811 Nach dem Tode Maria Therese Schranks, der Enkelin Luckners, heiratete Georg Schrank, in zweiter Ehe Geispiler Maria Salome, aus Griesbach, dem Ort aus dem auch seine Mutter stammte. Auch mit ihr hatte er noch eine Anzahl Kinder 1) Georg Benedikt * 15.12.1813

2) Johann Georg * 19.02.1817 + 12.12.1863 in Regensburg als Funktionär

3) Michael Georg * 25.04.1820 + 22.09.1863 als Privatier

4) Maria Katharina * 1823 + 27.06.1738 mit 15 ½ Jahren

5) Josef 25.07.1825 Bernhard Poschinger Glashüttenbesitzer aus Frauenau, der als Onkel bei allen Kindern als Taufpate eingetragen war, blieb in dieser Funktion auch bei den Kindern der zweiten Ehe Georg Schranks.

|

Es kam das Jahr

1801 und es war wieder Kriegszeit und die französischen Truppen waren im

bayerischen Wald. Erneut wurden Quartierlisten aufgestellt und

selbstverständlich logierten die Herrn Offiziere wieder im ersten Haus am

Platz. Der Major des Graf Morassischen Feldbataillons wohnte beim Schrank. Es zeigte sich also das alte Bild, wie

schon bei den Billichs im 30jährigen Krieg, beim Krieger im spanischen und beim

Luckner im österreichischen Erbfolgekrieg.

Als mit der Säkularisation Bayerns die bayerischen Klöster aufgelöst

werden, kam auch das Ende für das Kötztinger Priorat. Die Grundstücke und

Gebäude, die Möbel und die landwirtschaftlichen Geräte und Vorräte, alles wurde

versteigert und Georg Schrank erscheint auch auf vielen Versteigerungslisten.

Vor allem um landwirtschaftliches Gerät und

Erntevorräte bewarb er sich und bekam dann auch den Zuschlag für Heu, Grummet

und Werkzeug.

Um den Gschwandhof mit seinen Mietwohnungen

gab es als Folge der Säkularisation ebenfalls Streitigkeiten. Der Bezirksamtsarzt Dr. Reimer,

der sich verheiratet hatte, wollte gern aus seinen beengten Verhältnissen

ausziehen und hätte gerne den ersten Stock des Gschwandhofes bezogen. Dieser war aber an zwei pensionierte

Priestern, hier auch „Exbenediktiner“

genannt, aus dem säkularisierten Kötztinger Priorat vermietet. Dr. Reimer stellte nun über das Pfleggericht Kötzting

beim Magistrat den Antrag, dass die Priester ausquartiert würden, damit er eine

der, in Kötzting raren, 3 Zimmerwohnungen beziehen konnte. Das Pfleggericht

übte nun Druck auf alle Beteiligte aus, allein Georg Schrank stellte klar, dass

er einen gültigen Mietvertrag habe und

diesen auch einzuhalten gedenke. Auch die Priester verwiesen auf den Vertrag

und wollten nicht in das vorgeschlagene Ausweichquartier wechseln.Ein paar Jahre später wurden in Bayern die

ersten Gewerbekataster aufgebaut und Schrank Georg ist dort mit

seinen Konzessionen als Weinwirt, Bierbrauer und

Hopfenhändler aufgelistet.

Das Land Bayern wird vermessen, das Urkataster wird erstellt und alle

Gebäude und Häuser der bayerischen Ortschaften aufgeführt und nummeriert. Aus dem 1811 erstellten Häuser- und Rustikalsteuerkataster ist schön zu ersehen, WIE riesig der Grundbesitz des Anwesens geworden ist. Hier die erste von 5 Seiten daraus:

Markt Kötzting Nro XCV

Georg Schrank

Die gemauerte Wohn- und Gastgebbehausung mit Stallung, Schupfe und Brauhaus Hsnr 98

Der separiert stehende Stadel

Nutzanteil an den noch unvertheilten Gemeindegründen

Der aus dem Staatseigenthum erkauft und neu erbaute Zehent Stadel PlNr 204

Die aus den Klosterrealitäten erkaufte Schupfe beim Landgerichtlichen Zehentstadel PlNr. 210 1/2

Der Wurzgarten Plnr 217

Der Schmiedmarteracker PlNr 484 ab

Das Ackerl beim obern Kirchhof PlNr 1025

Der große Laimgassen Acker Plnr 594

Der kleine Laimgasse Acker PlNr 595

Die zweimähdige Hammerwiese PlNr 977

Die zweimähdige Auwiese PlNr 1078

Gemeindeanteil am Galgenberg PlNr 877

Zissleracker am Galgenberg PlNr 892

Der Dornacker PlNr 708

Das hintere Dirriglackerl PlNr 699

Das vordere Dirriglacker

Das vordere Schwarzweiherackerl Plnr 686

Das hintere Schwarzweiherackerl

Der Zipfelacker Plnr von Hsnr 70

Der Reitensteineracker Plnr 625

der Distelacker Vertauscht

Der Königacker Plnr 691

Der Plankengarten Plnr 600 und 601

Der Fleckacker Plnr 598

Der Hammeracker Plar 964

Die sogenannte Marktmühlerwiese Plnr 991

Der Acker auf der obern Au PlNr 983

Vom Strohhof: Plnr 766, 754 ab

Die zweimahdige Kastnerwiese Plnr 891

Die Fleckenwiese in 5 Abteilungen Plnr 608 und 912

Die Multerweiherwiese

Die zweimähdige schlechte Hausinger Weiherwiese PlNr 452

Die Dirrigl Wiese PlNr 698

Die Schwarzweiherwiese PlNr 706

Die Wulschanderlwiese PlNr 1678

Die Gehstorfer Weiherwiese

Das sogenannte Steinbachholz PlNr 585 Blaibach

Gschwandhof:

Das gemauerte Haus mit Stall und Stadel

Das 1te Ackerl in der untern Au PlNr 1083

Das IIte Ackerl auf der untern Au PlNr 1078

Das Ackerl beim ober Stadel PlNr 1001

Das zweimähdige Wieserl auf der untern Au PlNr 1069

Strohhofgründe PlNr 768 und 800

CVI das gemauerte Häusel wohnbar PlNr 226

Im beginnenden 19. Jahrhundert war das aktive und passive Wahlrecht an den Stand und an die persönliche Finanzkraft gekoppelt. Im Jahre 1818 wurde Georg Schrank als Brauer in die 5. Klasse der Landeigentümer eingeteilt. 1824 war er dann bereits einer der Wahlmänner für die bayerische Ständeversammlung, dem er von 1819 bis 1824 als Mitglied des Landtags angehörte.

1826 dann, kurz vor

der Übergabe seines Betriebes an den Sohn und noch vor dessen Heirat, musste auch er

sein “Produkt”, das Bier, prüfen lassen, denn die amtliche

Lebensmittelkontrolle beginnt zu greifen und die Kötztinger Wirtschaften werden

alle “visitiert”, Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

"Es fand sich wie bei allen übrigen,

Winterbier, gehaltvoll und Pfennig vergeltlich, zwar noch etwas jung, aber doch

so lauter, dass es auf die menschliche Gesundheit keinen schädlichen Einfluss

äussert."

Georgs zweite Frau, Salome, überlebte Ihren Mann und

verstarb erst am 15.12.1864 im Alter von 80 Jahren.

Schrank Ignatz und Nanette Pröll

Ignaz Schrank, der Sohn Georgs, erhielt am 15.10.1828 die

Heiratserlaubnis vom Magistrat für seine Hochzeit mit “Madame” Nanette Pröll, Tochter des Franz Pröll aus Wolferstein. Die Ehe wurde am 21.01.1829 geschlossen. Zwei Jahre später wurden die Urkataster Kötztings angelegt und dort ist

sein Anwesen mit dem Hausnamen Schrank aufgeführt, als ein Gasthaus mit

Bierbrau- und Schankgerechtigkeit und eigenem Brauhaus.

Schon im Jahre 1833 stellte Ignaz Schrank im Zusammenhang mit einem Straßenbauprojekt den Antrag, ein kleines Gässchen, dass auf seiner Gebäuderückseite seinen Besitz durchtrennte zun schließen und damit abzuschaffen. Seine Argumentation - Unterstützung erhielt er vom Kötztinger Pfarrer Henneberger und von Dr. Müller - war, das Gässchen sei "nutzlos für den Markt und nur Treffpunkt liederlichen Gesindels". Sein Antrag wurde abgelehnt, jedoch hat sich dadurch eine Lageplanskizze der Situation erhalten.

|

| StA Kötzting AA VI 9. Deutlich zu erkennen, dass es die heutige untere Marktstraße noch nicht gegeben hatte. |

Mit der "neuen" Zeit

und den Möglichkeiten neue Gewerbe zu eröffnen, kommen einige Kötztinger

brauende Bürger auf die Idee, bei ihren Sommerkellern außerhalb des Marktes Biergärten auszurichten

und dort den Ausschank zu ermöglichen. Die beiden Bürger Hofbauer und

Dreger machten die Vorreiter und schon protestierte

Schrank Ignatz, dass „diese besonders in den Pfingstfeiertagen wo

wegen des sogenannten Pfingstlrittes eine große Conkurrenz von Menschen war,

einen sehr bedeutenden Zugang hatten“ und bittet, dass der Magistrat diesen Unfug abstellte. Seine Bitte war vergebens, den Zug zu gemütlichen Bierkellern und Biergärten konnte Ignaz Schrank nicht aufhalten; im Gegenteil er errichtete dann selber einen eigenen Biergarten.

Im Jahre 1837 reichte er einen Bauantrag ein, um auf seinem Kellergebäude ein zweites Stockwerk zu errichten und daneben ein Sommerhaus mit einer Kegelbahn zu bauen. Im Jahre 1840 kommte mit eben diesen Gebäuden zu einer Posse. Ignaz Schrank stellt den Antrag, die realen Kommunbrau und Tafernrechte von seinem Marktlehen Gschwandhof auf seine Sommerkellergebäude zu transferieren, was ihm auch erlaubt wurde. Im Jahre 1854 will Ignaz Schrank aber zurückrudern und dieses Recht wieder zurück auf seinen Gschwandthof übertragen.lassen. Nun ist guter Rat teuer, da die Akten unauffindbar find und niemand glaubt Schrank. Der Akt endet zwar hier, jedoch liegt ein Zettel dabei, der ergänzt, dass es im Jahre 1840 versäumt worden wäre, diesen Rechtetransfer überhaupt zu beurkunden, weshalb das Schankrecht immer noch auf dem Gschwandhof verblieben ist.

Natürlich kam es auch in diesem Wirtshaus zu Raufereien und eine solche wird in einer Vergleichsverhandlung im Jahre 1840 versucht zu schlichten, jedoch ohne Erfolg.

"1. November 1841. Auf Klage des Franz Lippert Bauer von Voggendorf gegen Alois Deschermeier Metzgerssohn, Johann Barth, Drechslerssohn, dann Ander Holzapfel Bürgerssohn v K und Wolfgang Vogl Knecht bei dem Bräuer Schrank und Franz Altmann Bauerssohn v Stadlern dermal Bräulehrling bei Schrank v K wegen erlittener Schläge und Genugtuung für vom Leibe gerissene Kleidung u dgl konnte allen Zuredens kein Vergleich erzielt werden." AA VIII-12

In diesen Vergleichsverhandlungen werden auch eher skurile Dinge verhandelt und knapp protokolliert:

"18. Jänner 1842: Georg Schrank Bräuersohn v K stellt Klage gegen Amalia Schwarz Marktschreiberstochter v K wegen Forderung aus einem Lottogewinn herrührend. Beklagte ist nicht erschienen."

Eben diese Amalia Schwarz sollte Jahre später dann Georgs Bruder Michael Schrank zum Traualtar führen.

Die Gebrüder Schrank waren aber nicht nur im eigenen Gasthaus unterwegs, und so findet sich ein längerer Vergleichsversuch mit dem Kötztinger Bader Costa in den Protokollen:

"Georg Costa bürgerlicher appr Chirurg u Geburtshelfer sowie Scribent bei dem hiesigen k Landgericht, tritt bei dem diesseitigen Vermittlungsamte gegen den Bierbrauerssohn Georg Schrank zu K deshalb klagbar auf, weil dieser Letztere im Gasthause des bräuenden Bürgers Georg Rötzer am 9. dies Monats Abend in Anwesenheit mehrerer Gäste die Behauptung aufgestellt habe, dass er, Georg Costa nur gegen Honorierung von Seite der Parteien seine Amtsgeschäfte bei dem k Landgericht dahier verrichte, und dass er Schrank ihm auch einen Kronentaler gebe wenn er einen mit Josef Dachs Bauer von Weissenregen abgeschlossenen Kaufvertrag sogleich auf ihn verbriefe. Diese Behauptung der Bestechlichkeit oder unerlaubter Geschenkannahme könne er Kläger sich durchaus nicht gefallen lassen und stellt die Klage dahin, dass der Beklagte sofort die ausgestossenen Behauptungen zurücknehme, sofort Abbitte leiste, sowie alle entstandenen Kosten bestreite. Georg Schrank bräuender Bürgerssohn v K der an ihn ergangenen mündlichen Vorladung zufolge persönlich erschienen, erinnert auf vorstehende Klage: Ich will nicht widersprechen, dass ich die von dem Kläger angegebene Behauptung resp gemachte Zusicherung eines Geschenkes von einem Kronentaler gegen Georg Costa gemacht habe, muss jedoch den ersteren Klagepunkt in Abrede stellen, dagegen habe ich auch die andere Behauptung nicht injurierend gegen Georg Costa gemeint sondern solche nur im Spasse ausgestossen. Nachdem unter diesen Verhältnissen eine gütliche Beilegung der Sache nicht erfolgen konnte so leitet Kläger eine Ausfertigung des Klagsattestes zur Verfolgung seiner Rechte auf dem civilen Rechtswege."

Der in diesem Protokoll angegebene Tatort: "Georg Rötzer" ist die spätere Bäckerei Clemens Pongratz, mein Elternhaus mitten am Marktplatz.

Auch auf dem Kellergebäude - heutige Holzapfelstraße - ging es manchmal deftig zu: "31. August 1843: Josef Auzinger Drechslerssohn v K stellt bei dem diesseitigen Vermittlungsamte gegen den Häusler Josef Haas v K deshalb Klage, weil ihm der letztere verflossenen Frauentage den 15. dies Monats Nachmittag auf dem Keller des Brauers Ignaz Schrank sein Beinkleid zerrissen habe wofür er Entschädigung von 4 fl 30 kr aufzeigt. Der Beklagte widerspricht die Klage. Kein Vergleich."

Auch Ignatz war,

wie sein Vater, Mitglied im Niederbayerischen Landtag und

kann dort in den Jahren 1845 bis 1848 nachgewiesen werden.

Er musste sich in dieser Eigenschaft den

Biertischparolen in Kötzting erwehren und strengte im Jahre 1848, wir sind kurz

nach der Märzrevolution, eine Klage wegen übler Nachrede an. 27. Oktober

1848: Ignaz Schrank bürgerlicher Bierbrauer und Posthalter zu Kötzting bringt

gegen den praktischen Arzt Dr. Seydel dahier Beschwerde an, dass derselbe sich

unlängst im Gasthause der Witwe Ring abends in öffentlicher Gesellschaft gegen

die bayer. Deputiertenkammer äußerst beleidigender Ausdrücke bedient habe. Ignaz Schrank als Mitglied dieser Kammer

könne sich diese ehrenrührigen Äußerungen nicht gefallen lassen, stellt deshalb

gegen den praktischen. Arzt Dr. Seydel Klage auf Widerruf und Abbitte.

Der Beklagte erinnert, dass er bei

fraglicher Gelegenheit nur im allgemeinen mitunter auch über die bayer.

Deputiertenkammer bezüglich ihrer gefassten jüngsten Beschlüsse, die er mit seiner

Ansicht nicht vereinigen könne, gesprochen habe, dass er an den Kläger Ignaz Schrank

als Mitglied dieser Kammer gar nicht gedacht habe, folglich ihn auch nicht

beleidigen konnte. Er erklärte sofort, dass er gegen Ignaz Schrank bezüglich seiner

Ehre am fraglichen Abend weder etwas geäußert habe, noch äußern könne und ihn

durchaus nicht beleidigen wollte. Durch diesen Widerruf stellt sich Ignaz

Schrank zufrieden.

Der Hintergrund dieser Beschwerde lag mit

ziemlicher Sicherheit darin, dass die neue Regierung nach der Revolution eine

ganze Reihe von neuen Gesetzen erlassen hatte. Carl von Paur fügte

in seiner Chronik in einer langen Listen die Neuerungen an, die aus München

angekommen waren und sicherlich dem einen oder anderen Bürger nicht passten.

Das Postzeitalter beginnt. Mit Schrank Ignatz trat nicht nur eine neue Generation auf dem Anwesen an, sondern es kam auch eine neue Zeit. Das Postzeitalter hatte in Kötzting seinen Einzug gehalten und Schrank Ignatz war der „Briefsammler“. Während bis dahin der Brief und Paketdienst mit Boten von Fall zu Fall erledigt worden war, die für jede Dienstleistung einzeln und in der Regel vom Empfänger bezahlt worden war, führte die Königliche Post=Brief=Sammlung das ganze jetzt systematisch durch. Die Boten stellten die Verbindung Kötztings zu den umliegenden Taxischen Postanstalten her. Am 1. April 1830 wurde nun die neue Sammelstelle eröffnet und wöchentlich zweimal, Dienstags und Freitags, wurden die bis kurz vor dem Ablieferungstermin abgegeben Postsachen, die sich zum Versand eigneten, zu einem Postpaket vereinigt und abgesandt.

Zweimal die Woche ging Post ab und zweimal die Woche kam Briefpost an und konnte am drauffolgenden Tag, also dann Mittwochs und Samstags, beim Schrank abgeholt werden. Diese Beförderungsregeln teilte Ignatz Schrank schriftlich dem Magistrat mit. Eine persönliche Zustellung scheint damals noch nicht üblich gewesen zu sein. Zwei Jahre später erkundigte sich das königliche Oberpostamt München beim Landgericht Kötzting, ob man erstens mit dem gegenwärtigen Briefsammler Schrank zufrieden sei und zweitens, ob die Einwohner das neue System dem alten mit der Bötin Anna Heindl vorzögen. Beide Male

bestätigte der Magistrat dem Pfleggericht auf Anfrage, dass die Bevölkerung das

neue Angebot schätzen würde. Im Frühjahr 1845

wurde aus den zwei An- und Ablieferungen pro Woche dann eine tägliche

Versorgung. Ab dem Frühjahr noch als täglicher Botengang wurde im Herbst 1845

dann eine tägliche „Karriolfahrt“ zwischen Kötzting und Cham eingerichtet.

Hinzu kam zusätzlich zur Briefbeförderung auch ein Paketpostdienst mit eigner

Poststallhaltung.

Das mit Kötzting

durch tägliche Karriolfahrten – später durch Postomnibusfahrten- verbundene

Cham hatte damals noch keine Bahnverbindung und bekam erst 1853 durch eine

„Karriole“ über Roding und Falkenstein direkte Pferdepostverbindung mit

Regensburg und der großen weiten Welt. Erst die Eröffnung

der Bahnlinie Schwandorf – Furth im Jahre 1861 brachte auch den Kötztingern

eine durchgreifende Verbessehrung und Beschleunigung des Postverkehrs.

Der erste

„Briefsammler“ Kötztings, der Brauereibesitzer Ignaz Schrank, wurde nun durch

die Poststallhaltung der erste Posthalter in Kötzting. Dadurch ergab sich dann

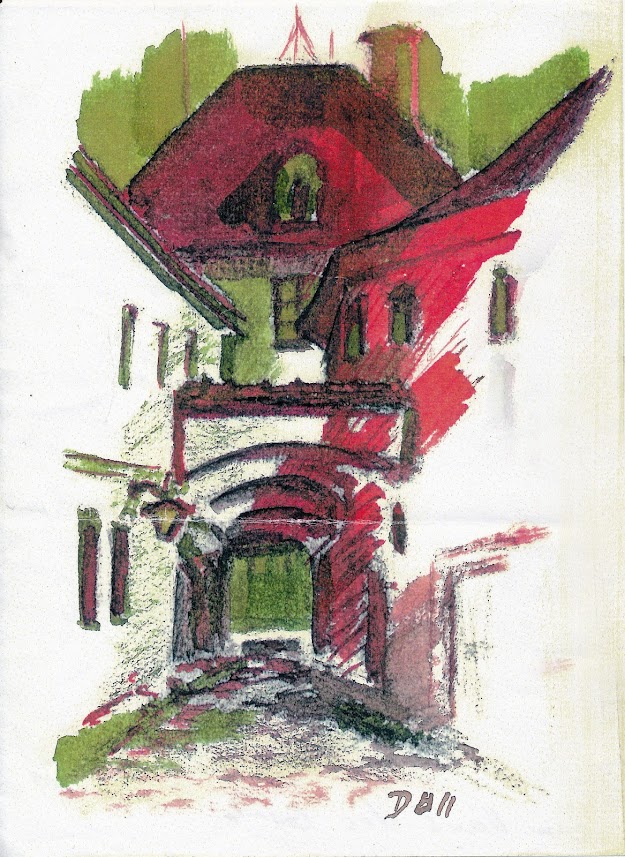

auch die Bezeichnung seines Anwesens als „Zur Post“.

Und es gab dann auch schon mal Ärger mit der bis dahin unbekannten Methode eines "Briefportos": "22. Oktober 1846: Ignaz Schrank Postexpeditor zu K tritt gegen den Schullehrer Heinrich Arent von da deshalb klagbar auf, weil der Letztere sich auszustreuen erlaube, dass er ihn als Postexpiditor mit einem Briefporto zu betrügen gesucht habe und bittet den Heinrich Arent zum Widerruf und zur Abbitte zu veranlassen. Der Beklagte erinnert, dass der fragliche Brief von Österreich als frei an ihn gelangt sei und da derselbe mit Briefporto belegt war so habe er sich nur bei der Frau des Klägers deshalb erkundigen lassen indem er der Ansicht war dass vielleicht der einen Unterschied gemacht habe und nachdem er Aufschluss dahin erhalten, dass das fragliche Porto von der Grenze bis hierher erlaufen sei, habe er sich an und für sich zufrieden gestellt. Deshalb glaube er auch Herrn Posthalter Schrank nicht beleidigt zu haben und für den Fall, dass seine Äusserung verstellt an den Kläger gelangt sei erkläre er im voraus dass er gar nie eine böswillige Absicht oder Ausstreuung im Sinne gehabt habe."

|

In dieser Zeit, der

Epoche des Biedermeier pflegten die königlichen Beamten des Pfleggerichts und

die Honoratioren des Marktes sehr gute Beziehungen, die auch über die

Revolutionszeiten anhielten. Allein 15 Gulden gab der Markt Kötzting 1846 aus, um den Saal des Posthalters Schrank für den Empfang und die Installation des neuen Landrichters standesgemäß dekorieren zu lassen. Im Sitzungsprotokoll des Marktes findet sich ein ausführlicher Auftrag für diese Festlichkeit, die Musik und den Saalschmuck. Der neue Landrichter war niemand anders als Carl von Paur. Diese gute Stimmung untereinander wurde erst wieder durch die Wirren der Kirchenspaltung nach und mit dem vatikanischen Konzil 1870 getrübt.

Vorerst aber war

alles in guter Untertanenordnung und der Ausdruck „beim Schrank“ wurde in

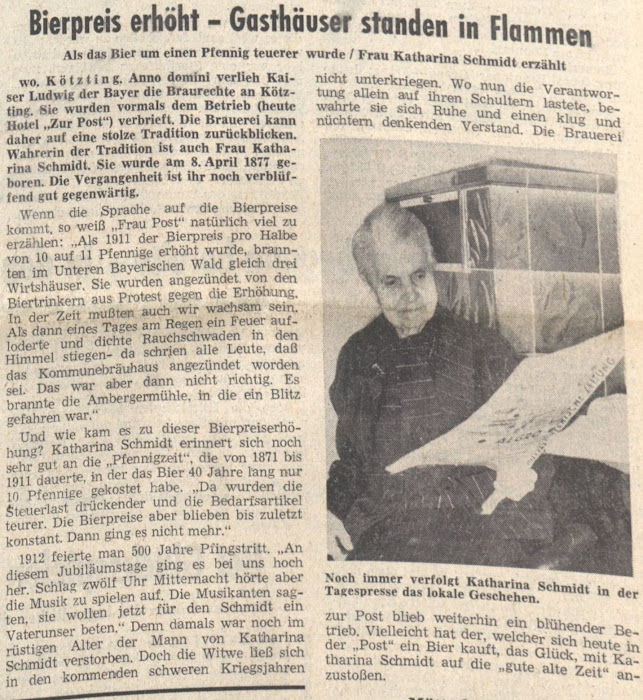

Kötzting zum Synonym für bürgerliche Gemütlichkeit. Carl von Paur, Landrichter in Kötzting, bestätigt genau dies

in seiner Chronik und führt weiter aus, dass es vorzugsweise das Schrank’sche Gasthaus

„zur Post“ gewesen war, wo man sich so gerne zusammen fand, da die Besitzer, der

Brauer Ignatz Schrank und seine Frau Anna, treffliche Wirtsleute waren, wie man sie selten findet,

besonders die Frau, „die Spenderin der guten Gaben“ die stets Anteil

nahm an dem Schicksale eines jeden einzelnen Gastes und gar vielen in guter

Erinnerung ist und bleiben wird.

Zu dieser

Geselligkeit hat aber auch der k. Gerichtsarzt Dr. Karl Müller, genannt

„Saumüller“, während seines 25jährigen Aufenthaltes in

Kötzting von 1833 bis 1858 - ein Mann voll Leben und listiger Bosheit -,

wie Karl von Paur schreibt, wesentlich beigetragen. Dr. Müller, der bereits mehrere

Gedichtbändchen veröffentlicht hatte, brachte im Jahre 1858 ein Büchlein heraus, in

welchem er Gebrauchslyrik aus und über seine Kötztinger Zeit zusammengestellt

hatte und von denen einige ganz besonders diese oben angesprochene Geselligkeit

ausdrückten. (MÜLLER, Dr. Carl Gedichte aus seiner letzten Zeit in Kötzting Druck J. Jakob Kötzting von 1855 Seite 29 gewidmet dem ehemaligen Kötztinger Rentbeamten Dexel, der nach Waldsassen versetzt worden war.)

|

| Sammlung Pongratz |

|

Auszüge aus Gedichten Dr. Müllers, die einen Bezug zur Familie Schrank haben

| | Der Kötztinger Amtsphysikus Dr. Müller |

Sehnsucht nach Kötzting oder

Stoßseufzer zu Waldsassen im Klostergarten Sonst saß ich im Keller beim G’vattersmann Schrank

Und schlürfte mit Wollust den göttlichen Trank

Da saß ich still sinnend ein glücklicher Mann

Und dacht nicht der Zukunft wies einst werden kann.

Es eilte die Zeit mir so herrlich dahin!

Oh Kötzting o Kötzting stets bleibst mir im Sinn...... In einer anderen Geschichte in Reimform, die ganz im Schrankenkeller spielt schildert er die Stimmung dort gleich am Anfang des Gedichtes. Die Schinkenpartie Im Schrankenkeller

Den 10. Juli 1838 Ungefähr vor 14 Tag

sitz ma am Nachmittag

im Schrankenkeller,

gar nix fideler. Thun a wenig Kegelscheibn

bloß um d’Zeit vertreibn

nur grad in d’ Pfennig,

net weg’n Gewinn...... oder an anderer Stelle berichtet er von einem, für ihn allerdings schmerzlichen, Sprung über ein Lagerfeuer, wofür der Brauer Schrank einen Schinken als Belohnung ausgesetzt hatte. Doktorssprung zu Kaitersberg

Bei Kötzting am 29.06.1845 Wer wagt den Sprung vom Felsen dort

Bis hierher, übers prasselnde Feuer

Es ist nicht so ungeheuer

Den Schinken so rosenrot schneide ich hier

Und überdies auch noch eine Maß Bier

Soll haben der hier ohne Zagen

Den Sprung dort vom Felsen will wagen

So ruft der Schrank und um ihn her

Da standens mit gierigen Blicken

Der Schinken war zum Entzücken

Und des herrlichen Gerstensafts silbriger Schaum

Bei glühender Hitze für Zunge kaum

Was Lockendes kann es nicht geben.......

|

Ignaz Schrank, der

bereits im April 1837 zum ersten Mal als Landrat (nicht zu verwechseln mit einem heutigen Landrat. Schrank war abgeordneter „Rat“ im Landtag) in den Landtag gewählt worden war, schaffte

es auch ein zweites Mal und vertrat seine Marktgemeinde anschließend auch in

der nächsten Wahlperiode ab 1844.

Dem Pfingstritt, dem Hauptereignis im Jahreskalender Kötztings fühlte sich Ignaz

Schrank ebenfalls eng verbunden. 1828, kurz vor seiner Heirat, war er selbst Pfingstbräutigam gewesen. Später als Brauereibesitzer stellte er immer wieder seine Pferde dem Kooperator und der Zugspitze zur Verfügung.

Er verlangte zwar nichts für die Pferde, stellte aber die Arbeit seiner Knechte dem

Markt Kötzting in Rechnung, wodurch wir überhaupt Kenntnis von dem Vorgang

haben. Die Rossknechte Schranks erhalten für die bey dem Pfingstritte für den Herrn Cooperator

p. nöthigen Pferde laut Schein 1 Gulden 36 Kreuzer. (Marktrechnung von 1840) 1843 sind

zusätzlich auch noch die Pferde für die Trompeter genannt und 1844 stellt er dann schon 4 Pferde

für den Priester, den Mesner und

die Trompeter. (Kosten zusammen 2 Gulden 24 Kreuzer)

|

Der Kreuzträger beim Pfingstritt Aus diesem Entgegenkommen der Familie Schrank hat sich eine Tradition entwickelt, die auch von den Gutsnachfolgern auf dem Anwesen beibehalten worden ist und dies auch in Kriegszeiten und in der schweren Zeit des Dritten Reiches. Selbst nach dem Übergang des Komplexes in die Hände des Bezirks der Oberpfalz in der 70er Jahren des 20. Jahrhunderts, wurde dem Herkommen Rechnung getragen und die ehrenvolle und durchaus schwere Aufgabe des Kreuzträgers auf die Familie des „Schmidtbräuschweizers“ (Heutzutage die Familie Schedlbauer) übertragen, die diese Funktion nun bereits in der zweiten Generation beibehält.

|

Ignatz Schrank und seine Frau hatten zwei

Töchter. Anna Maria Julia Theresa geboren am 06.06.1830 in Kötzting mit den

Taufpaten Michael Poschinger, Gutsbesitzer aus Frauenau, und Theresia Schrank, der Schwester des Vaters aus

Kötzting.

Als zweite Tochter wurde Maria Anna am

14.05.1835 in Kötzting geboren. Diesmal

waren die Taufpaten Maria Poschinger, Gutsbesitzersgattin aus Frauenau, und

Salome Schrank, die

verwitwete Stiefmutter aus Kötzting.

Beide Mädchen wurden in Kötzting auch als

Pfingstbraut auserwählt. 1841 wird uns ein Fräulein

Schrank Therese übermittelt, die bereits im zarten Alter von 11 Jahren(!) als

Pfingstbraut fungierte. Im Jahre 1851 war dann Schrank Anna die Pfingstbraut. Therese Schrank

heiratete übrigens Jahre später ihren Pfingstbräutigam, den Hammerwerksbesitzer von Harras

und Kötztinger Bürger Josef Windorfer.

Schrank Michael und Amalie Schwarz

Schrank Michael, der Brauerssohn und spätere

Bürgermeister Kötztings, erhielt am 05.10.1842

vom Magistrat Kötzting die Heiratserlaubnis und heiratet Amalie Schwarz, die Tochter des Marktschreibers von

Kötzting. Im Jahr 1843 erwarb er auch das Bürgerrecht. Michael Schrank übernimmt aber noch nicht das väterliche Anwesen, das im 1841 erstellten Grundsteuerkataster so beschrieben wurde: "Das Gasthaus mit realer Tafern-, Bierbrauerei und Schankgerechtigkeit beym eigenen Brauhaus im Großen und im Kleinen."

Einschub

Nach der Übergabe von Ignaz auf den Sohn Michael lässt Ignaz Bruder Georg den Weißenregener Bauern Dachs vors Kötztinger Vermittlungsamt laden. Dieser Josef Dachs kommt auch in Dr. Müllers Gedichtsammlung vor und muss ein selten grobes Exemplar von Mensch gewesen sein.

Hier zunächst die Anklage Georg Schranks:"13. Juni 1847: Georg Schrank Privatier dahier tritt gegen den Binder Josef Dachs von Weissenregen klagbar auf, weil Letzterer am vergangen Sonntage den 20. Dies im Gasthaus der br Bürgers Josef Weiss seine goldene Uhrkette zerissen habe und verlangt

eine Entschädigung von 30 fl. Da der Beklagte sich durchaus zu keiner Schadloshaltung herbeilässt so bittet der Kläger um Klagsanweisung."